by MAXIM

молчание, в котором эхом отражается весь мир

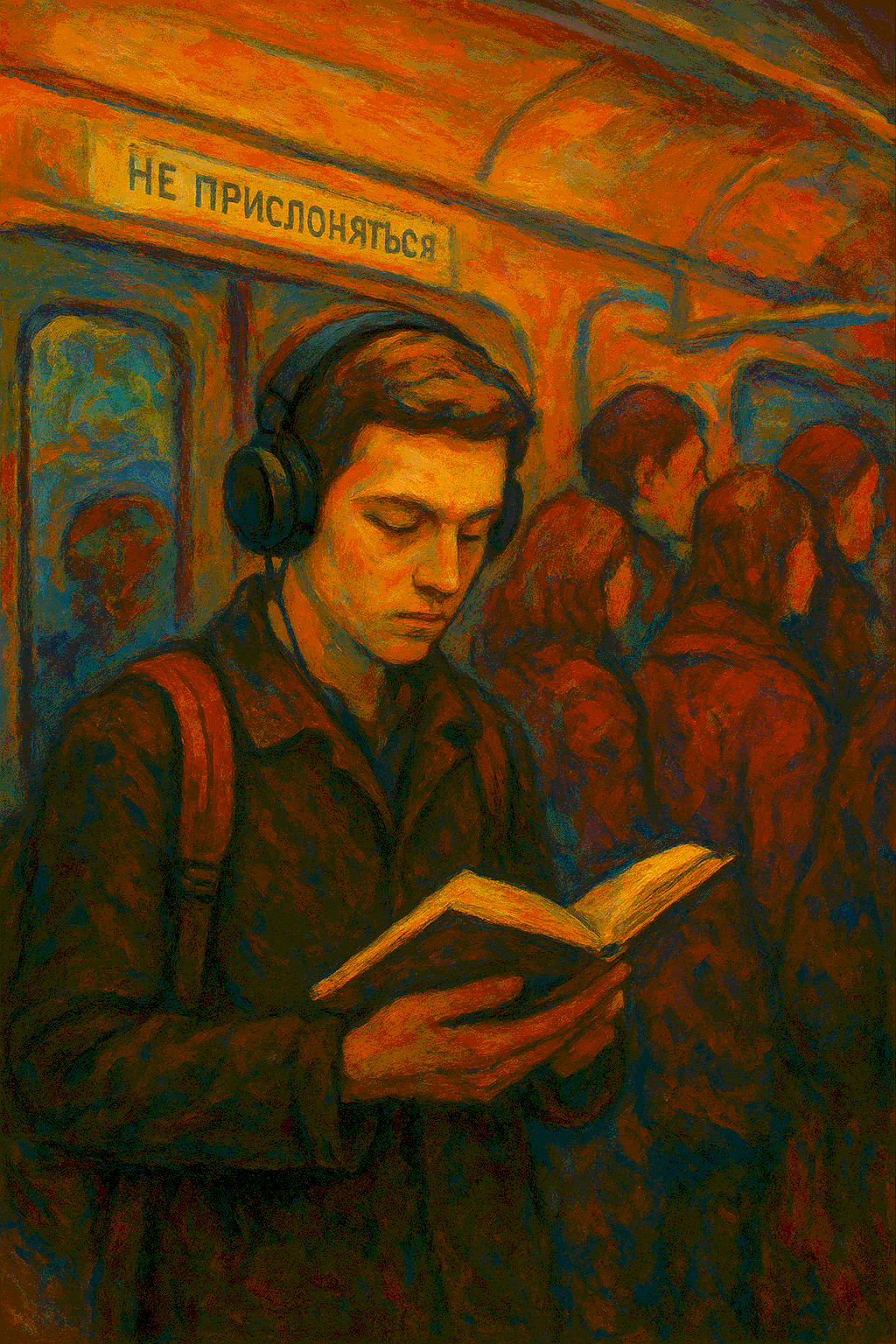

Метро, ты стоишь и смотришь на отражение в затемненном стекле и на эту оторвавшуюся надпись “Не прислоняться”: лицо… оно растворяется в этом стекле, а рядом лишь силуэты других. Все, все они молчат, каждый думает о своем. И в этой хрупкой тишине есть что-то общее — тихое, как вдох

Иногда это случается внезапно. Идешь по улице, где течет бесконечный поток людей. Толпа шуршит, говорит, смеется — а ты молчишь, что это за хрень вообще...

В таких моментах есть что-то странное. Ты перестаешь быть собой от первого лица и становишься наблюдателем.

Вот ты видишь, как уже давно растерявшую былое величие дама поправляет свой шотландский шарф, а теперь, как пацан идет по бордюру, придерживая лямку рюкзака, те двое на эскалаторе переглядываются и вдруг улыбаются друг другу, блин, не дай бог они засосутся.

И вот толпа становиться единой, не люблю это слово, но становиться гештальтом, и ты становишься его частью.

Когда мир слишком громок, слишком уже бесит (представим, что не постоянно), психика ищет брешь, в которую можно сбежать, в которую можно спрятаться, чтобы сохранить остатки своих мыслей. В 1958 году Д. В. Винникотт называл это “способностью быть наедине с собой даже среди других”[1].

А бывает и так, что смотришь на все это множество лиц и в какой-то момент понимаешь: в каждом из них свой мир, и ни один из них ты никогда не сможешь понять полностью.

А да и пофиг, со своим бы хотя бы разобраться.

А что в итоге? Может быть, именно поэтому мы так ценим короткие знаки внимания: взгляд, который задержался чуть дольше, классная улыбка незнакомой девчонки, остающаяся в памяти или рука, случайно коснувшаяся твоей в вагоне метро…

А мне надо перестать ездить с рюкзаком в метро, один и тот же охранник проверяет меня каждое утро, за…

---------

1. Winnicott, D. W. (1958). The Capacity to Be Alone. International Journal of Psychoanalysis, 39, 416–420.